투고일: 21.12.2

매미 울음소리를 뚫고 누군가가 가라지 문을 두드린다. 성급한 박자로 두 번 이어지는 둔탁한 똑똑 소리, 루이는 그것이 누구인지를 손쉽게 눈치채고 미소짓는다. 이윽고 예상한 대로의 익숙한 목소리가 문 너머로 들려온다.

“지금 들어가도 괜찮겠어, 루이? 다음 쇼에 관해 얘기하고 싶은 게 있어서 들렀다만.”

“아, 상관없어! 어서 들어와.”

느슨한 경첩 마찰음과 함께 문이 열린다. 책상 앞에 앉은 채 고개를 돌린 자리에는 츠카사가 서 있다. 편한 옷을 입고, 옆구리에는 낡은 공책을 낀 채다. 언제 들어와도 적응이 안 된다니까, 여기는 에어컨도 없는데 이 날씨에 이런 곳에서 집중이 되냐? 중얼거리며 주변을 둘러보는 녀석의 눈은 잔소리를 힘을 줘서 참는 듯이 가늘고 못 미덥다.

“아무 데나 앉아. 아, 그쪽 의자에 놔둔 연장은 치워도 괜찮아. 적당히 바닥이나 소파에 던져둬.”

“던져……? 하여튼, 이러니까 방이……,”

루이가 가리킨 나무 의자 위에는 드라이버와 삼각자 같은 물건들이 무질서하게 널려 있다. 로봇을 설계하고 만들 때 정말 이걸 전부 사용하는 걸까. 누구보다도 만화 같은 일상을 살고 있네. 때아닌 호기심에 눈을 빛내던 츠카사는 이내 고개를 젓고는 그것들을 수납할 공간을 찾는다.

……아악! 별안간 츠카사의 우악스러운 비명이 적막한 방을 메운다. 아까까지 들여다보고 있었던 여름방학 숙제 프린트를 정리하던 루이도 덩달아 화들짝 놀란다. 재차 고개를 돌리면 츠카사는 엉거주춤한 자세로 얼어붙어 서 있다. 시선은 셔터 앞 바닥에 멈춘 채다.

얼마 없는 햇빛이 드는 자리에 플라스틱 통이 하나. 물이 반쯤 채워져 있고, 새까만 벌레가 그 위에 떠 있다. 갈빛을 띠는 제법 커다란 몸체에 괜찮은 모양새를 갖추고 있지만, 움직임은 전혀 없다.

츠카사는 그와 비슷하게 생긴 생물을 작년 이맘때쯤에 산속으로 수학여행을 떠났다가 본 적이 있었다. 야, 저거 봐! 혼비백산해서 뒤쪽으로 도망치는 동안 그 징그러운 생물 앞으로 성큼 다가가며 키득거리던 반 친구들의 목소리를 기억해낸다.

“따, 딱정벌레…….”

“아아, 맞아. 잊고 있었네.”

방학 숙제를 책상 구석으로 밀어 치운 루이가 자리에서 일어난다. 몇 걸음을 저벅저벅 걸어와서, 플라스틱 통에 떠다니는 딱정벌레를 선뜻 손으로 잡아 들어 올린다. 물이 뚝뚝 떨어지는 곤충의 몸체는, 가라지 창문 사이로 들어오는 햇빛을 받아 금색으로 빛난다.

“덕분에 생각났어.”

“뭘 태평하게 만지고 있는 건데, 빨리 이거 어디로든 치워!”

“그건 내 컬렉션이야, 츠카사 군.”

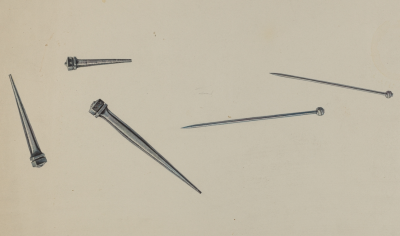

컬렉션? 경악해서 크게 뜬 눈에 의아함이 섞여든다. 루이는 딱정벌레를 들고 책상 앞으로 돌아와 앉아 티슈 몇 장을 뽑는다. 물기 어린 곤충의 몸체를 정성스레 닦고, 구석에서 꺼낸 낡은 스티로폼 판에 그것을 올려놓고, 서랍을 열어 핀으로 가득한 통을 꺼낼 때쯤에 츠카사는 그것의 의미를 깨닫는다.

“그, 평소에 곤충 표본 같은 것도 만드는 거냐, 루이?”

“뭐, 그렇지. 거창한 실물도감을 원하는 것도 아니고 딱히 아주 열심히 만드는 것도 아니지만……, 어렸을 때 엄마한테 배운 걸 지금까지 간간이 써먹고 있는 정도야. 그냥, 소소한 취미.”

핀 케이스를 내려놓은 루이는 딱정벌레 표본에 묻은 물기를 마저 제거한다. 더듬이와 다리의 개수를 확인하고, 광택이 나는 몸체 표면을 샅샅이 살펴본다. 오늘은 운이 좋네, 중얼거린 루이는 말을 잇는다.

“이건 아까 하굣길에 바닥에 떨어져서 죽어 가던 걸 적당히 주워다가 표본으로 삼은 녀석이야. 어때, 손상된 부위 없이 비교적 양호하지. 금방이라도 힘차게 날아오를 것 같지?”

“윽, 구체적으로 상상하게 되어 버리니까 그런 소리는 그만둬…….”

“지네가 아닌 게 어디야, 츠카사 군.”

“진짜, 루이! ……그나저나 뭐라고 할까, 조금 놀랐지만 루이다운 취미려나. 너, 원래 그런 쪽으로 관심 많잖아.”

단어 하나에도 움찔거리며 몸을 떨던 츠카사는 곧 어깨를 으쓱이곤 초점을 흐린다. 관심, 관심이라……. 딱정벌레를 도로 내려놓은 루이는 목에 흐르는 땀을 손등으로 훔친다. 8월 말의 어느 주말, 애당초 사람이 사는 장소로 설계된 것이 아닌 루이의 가라지는 두 사람의 체온만으로도 충분히 후끈거렸다. 달아오른 지면에서 아지랑이가 피어오르듯 루이의 음성이 느릿느릿 흘러나왔다.

“곤충의 수명은 대체로 짧아. 기껏해야 한 계절도 버티지 못하는 경우가 허다하지.”

“뭐……, 그렇긴 하지.”

“너도 알다시피 여름은 벌레 천지야. 날개가 크고 등껍질이 화려하게 생겨 먹은 녀석들은 대개 이런 시기에 볼 수 있지. 태어나기도 많이 태어나지만, 죽기도 그만큼 많이 죽어. 지금도 당장, ……봐, 츠카사 군. 너희 집에서 여기까지 걸어오면서 바닥을 나뒹구는 매미 사체를 몇 마리고 지나쳤지?”

꿀꺽, 츠카사는 침을 삼킨다. 땅으로 곤두박질쳐서 배를 까뒤집고 다시는 날개를 펴지 못하게 된 녀석들을 생각한다. 그렇게 시간이 조금 흐르면 파리나 개미 떼가 꼬인다. 녀석들에게 뜯어먹히고, 해부당하고, 그 속에서 부패하면서 점점 볼품없어지다가, 어느 순간에는 잔해도 남기지 않고 사라져버린다.

……그때쯤 으레 여름이 끝나고는 한다.

“나는 그것들을 최고의 순간 그대로 박제하고 싶은 거야, 썩어 없어져 버리기 전에…….”

영문도 모른 채, 츠카사는 제 심장이 요동치는 것을 느낀다. 딱정벌레 표본의 운명을 가늠하던 사고가 고장 난 계기판처럼 깜박인다. 가라지의 후끈한 공기가 뇌를 마비시키고, 그 자리에는 습관적으로 내세우곤 했던 아집만이 간신히 느껴진다.

천천히 입을 열면, 다음 말은 머리를 거치지 않고, 마치 본능처럼, 풍선 공기가 빠져나가듯 은근하게 튀어나온다.

“……어떻게 박제하는 건데?”

“벌레라면 기겁을 하고 도망치는 네가 별일이네. 궁금해?”

의외라는 듯이 곁눈질로 츠카사를 흘겨본 루이는, 핀 케이스에서 스테인리스 핀을 하나 꺼내 잡는다. 제일 먼저 날카로운 핀을 박아넣어야 할 부위는 표본의 가슴 등판이다. 톡톡, 핀 끝으로 딱정벌레의 등판을 두어 번 두드려보는 루이의 손에 땀이 잡힌다.

아주 어렸을 때 이후로는 한 번도 긴장한 적 없었는데. ……어딘가, 묘한 기분이다. 자꾸만 츠카사 쪽을 힐끔거리던 루이는 차분히 한 마디 덧붙인다.

“……미리 말해두는 거지만, 난 곤충만 박제해.”

“누, 누가 뭐라고 했냐?”

츠카사는 방금 막 잠에서 깬 듯이 들썩이고는 되려 성을 낸다. 먼저 그런 눈으로 쳐다본 건 그쪽이면서……. 헛웃음을 속으로 삼킨 루이는 핀을 도로 집어넣고 표본을 밀어 놓는다. 의자를 돌려 옆에 앉은 츠카사와 마주 보고 화제를 빠르게 전환한다.

“일단 쇼 얘기부터 좀 들을까?”

“아……, 그래. 마침 대본도 가져왔어.”

츠카사가 옷 소매로 이마에 맺힌 땀을 닦으며 내민 공책을 받아든다. 츠카사 군에게 곤충 표본을 자랑하는 건 여러모로 자제하는 게 낫겠어. 어렴풋한 다짐은 공책을 펼쳐 들자 조금씩 흐릿해져 간다.